医疗行业的医患沟通量常年居高不下。全国二级以上医院日均门诊量超 2 亿人次,每个患者从问诊到治疗,至少要和医生沟通 3-5 次。对门诊医生来说,一上午看 30 个病人,每个沟通 10 分钟,仅录音时长就达 5 小时。如此庞大的沟通记录,若依赖传统方式处理,往往问题频发。

传统记录方式的四大 “卡脖子” 难题

在和医院朋友的交流中,医患沟通记录的痛点被反复提及,总结下来主要有四类:

效率低到占用核心工作时间

不少医院仍在沿用 “录音笔 + 人工打字” 的模式。曾有三甲医院的会诊录音整理案例:一段 2 小时的录音,3 名护士轮流听记,整整花了 4 小时才整理出文字稿,医生下班后还得再花 1 小时核对,生怕遗漏关键信息。一天中,仅处理录音就占用 5 小时,严重挤压了医生研究病例、接诊患者的时间。

信息遗漏暗藏医疗风险

社区医院的医生曾分享过这样的经历:一位糖尿病患者复诊时,医生记得上次嘱咐过 “每天测血糖”,但翻查记录时却发现,因当时忙着接电话,这段关键叮嘱并未记录。患者果然没按要求测血糖,导致血糖波动险些出事。医生专注问诊时,很难逐字记录细节,“想记没记全” 在手工记录中极为常见。

查找整理如同 “大海捞针”

传统录音多以 “日期 + 医生姓名” 或 “科室 + 场景” 命名,如 “20231015_门诊”“张医生_会诊”。要找某个患者的用药嘱咐,只能从头听到尾。有科室主任提到,为查找半年前一位手术患者的沟通记录,让实习生连续听了 3 小时录音,最后却发现录音文件混乱 —— 两个患者的录音被混在了一起。

团队协作陷入 “文件迷宫”

三甲医院的科室会诊常需多位医生共同讨论,以往的流程是:一人整理文字稿后发邮件,其他人修改后再传回,最后还得专人汇总。曾见过科护士长的邮箱里,仅 “会诊记录修订版” 就有 12 个,连最新版本都难以分辨,严重影响协作效率。

为什么智能技术成了刚需?

其实医院早有改进意愿。几年前有医院尝试过普通语音转写软件,但效果不佳:医生带口音、患者语速快时,转写错字连篇;专业术语更是混乱,“心肌梗死” 能写成 “新机梗塞”,最终大家无奈退回手工记录。

但现在,医疗行业对沟通记录的需求越来越迫切:一方面,医患纠纷处理需要完整准确的沟通证据;另一方面,电子病历要求 “病程记录与沟通记录对应”,漏记可能被认定为医疗差错。传统方式难以为继,智能技术优化成为重要的解决方向。

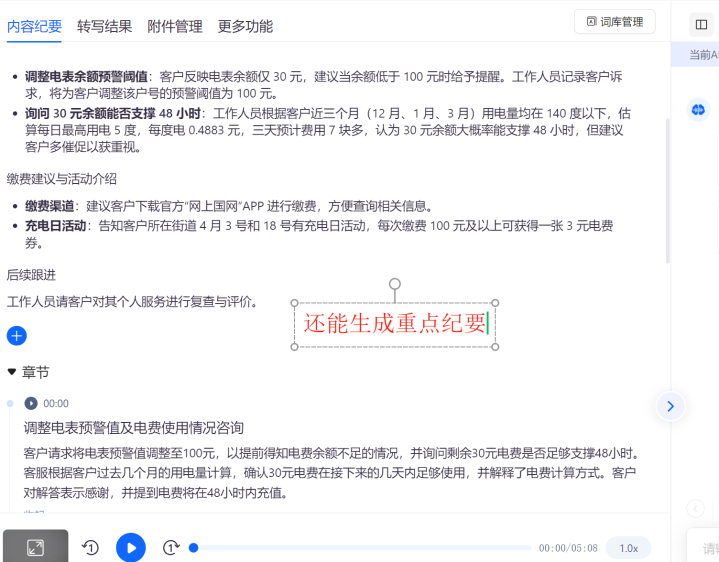

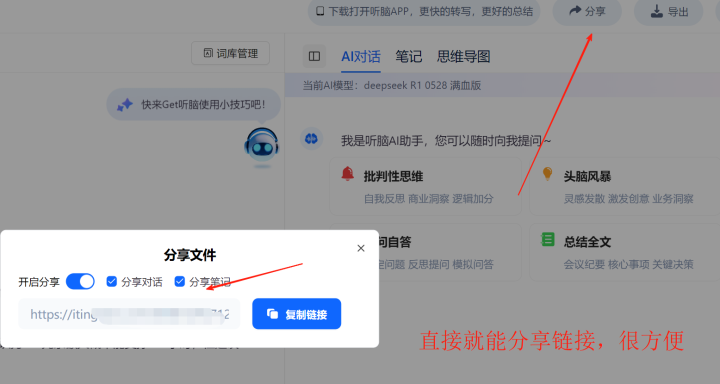

如今针对医患沟通场景的智能解决方案,已不是简单的 “录音转文字”,而是覆盖记录、整理到协作的全流程优化。比如使用听脑AI带来的便利。以下几个实际案例,能直观看到技术带来的改变。

智能技术方案的实践效果

案例一:三甲医院的效率提升

某省重点三甲医院门诊量常年居全国前列,此前医生没时间整理记录,护士整理易出错,科室主任抽查沟通质量时常常找不到材料。

去年他们试点智能技术方案,先从心内科切入:医生问诊时开启录音,结束后点击 “转写”,系统自动处理。后台数据显示:

转写速度:2 小时录音,人工需 4 小时,智能系统仅用 15 分钟,且无需人工值守;

准确率:测试 50 份涉及 “房颤”“PCI 术” 等专业术语的录音,智能系统准确率达 98% 以上,高于人工整理的平均 82%;

结构化分拆:系统自动将问诊录音分为 “主诉”“现病史”“用药嘱咐” 等板块,医生可直接填入电子病历,无需从头查找。

一位老医生反馈:“以前下班前必须留 1 小时整理沟通记录,现在 10 分钟就能完成,多出来的时间能多看两个病人,或早点回家休息。” 科室主任则对 “质量监管” 功能满意,系统会自动标记 “高风险沟通”(如患者提不适但未获回应),半年内科室医患纠纷投诉量下降 40%。

案例二:互联网医疗的协作优化

一家互联网医疗公司有 2000 多名合作医生,分散在不同城市。此前医生线上接诊用微信语音,录音分散在手机中,患者复诊时新医生看不到历史记录,需重新问诊,体验不佳。

引入智能技术方案后,他们搭建了 “沟通记录中台”:

医生接诊时,系统自动录音并实时转写;

结束后,系统根据 “患者 ID” 自动归类,生成含 “症状描述”“用药建议”“复诊时间” 的结构化文档;

其他医生点击患者头像即可查看所有历史记录,还能直接批注。

数据显示:跨医生接诊时,新医生了解患者病史的时间从 15 分钟缩短至 3 分钟,患者满意度从 82 分提升至 95 分。更重要的是,系统能智能分类问题,比如将患者反复询问的 “高血压药能否停” 汇总成 “用药疑问专题”,方便医生针对性解答,患者提问量减少 30%。

案例三:社区医生的随身辅助

社区医生常需上门随访,录音设备多为手机,回来后还要手写记录。有社区医生曾吐槽:一次给独居老人随访 40 分钟,回来写记录时竟忘了老人说的 “晚上腿抽筋”,不得不重新上门确认。

使用智能技术的移动端后,流程简化:上门时打开 APP 录音,结束后点击 “生成小结”,系统自动提取关键信息(如 “血压 140/90”“用药:阿司匹林”“主诉:腿抽筋”),医生确认后即可归档。实际体验中,40 分钟沟通录音,系统实时转写,结束后 30 秒生成小结,医生修改两字就能提交,较之前手写 20 分钟的流程大幅优化。现在医生每天能多随访 3 位老人,不用再带记录回家加班。

对医疗行业而言,让沟通记录更高效、更精准,不仅是对医生的减负,更是对患者的负责。随着技术的不断优化,医患沟通中的记录难题,正在被一步步化解。

拉伯配资-股票配资门户-配资概念股票-股票期货配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。